北 중대도발 예고에도 화해 손짓 배경

美, 대선·이란 갈등… 北 선미후남 기조비핵화 협상 모멘텀 쉽지 않는 상황에

국제공조 속 ‘촉진자’ 역할 머물지 않고

당장 가능한 일 통해 北에 적극적 구애

“파격 제안 없어 北호응 미지수” 지적도

도준석 기자 pado@seoul.co.kr

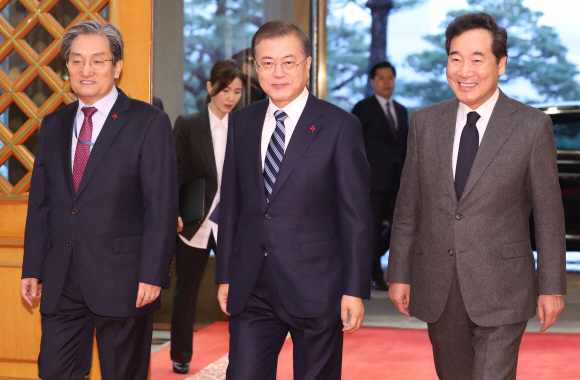

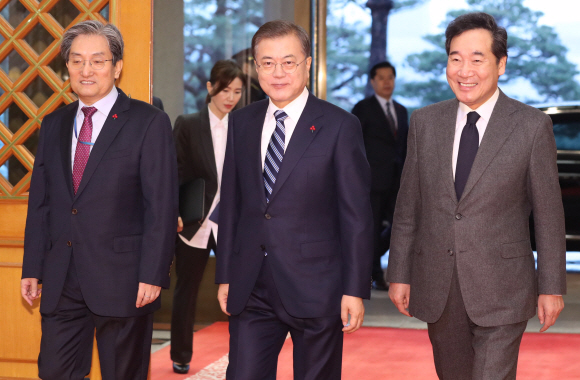

문재인 대통령이 7일 청와대에서 2020년 신년사를 발표하기 위해 입장하고 있다. 왼쪽부터 노영민 대통령 비서실장, 문 대통령, 이낙연 국무총리.

도준석 기자 pado@seoul.co.kr

도준석 기자 pado@seoul.co.kr

7일 문재인 대통령의 신년사 행간에는 남북 관계가 더는 북미 대화의 종속변수로만 남아서는 안 된다는 상황인식이 가장 눈에 띈다.

9·19 평양공동선언으로 만개한 ‘한반도의 봄’이 빠르게 퇴행한 원인도 이와 맞물려 있다는 진단이다. “지난 1년간 남북협력에서 더 큰 진전을 이루지 못한 아쉬움이 크다. 북미 대화가 본격화되면서 남과 북 모두 북미 대화를 앞세웠던 것이 사실이고, 북미 대화가 성공하면 남북 협력의 문이 더 빠르게 더 활짝 열릴 것이라고 기대했기 때문”이라는 문 대통령의 지적도 여기에 맞닿아 있다.

“한반도 평화를 위한 인고의 시간”이라는 문 대통령 언급처럼 미국 대선레이스가 본격화하고 미·이란 갈등이 최고조에 이르면서 북미 대화의 모멘텀이 마련되기는 쉽지 않은 상황이다. 북한은 김정은 국무위원장의 신년사를 대신한 조선노동당 중앙위원회 전원회의 결과 보고에서 핵·경제 병진노선으로의 사실상 회귀와 대화의 여지를 동시에 열어 놓으면서도 남한에 대한 언급은 전혀 하지 않았다.

이처럼 북한의 호응이 불투명하고, 보수진영의 비난이 불 보듯 훤하지만 이런 ‘리스크’를 감수하고도 ‘운신의 폭을 넓히는 노력’(지난 2일 문 대통령, 합동신년회 발언)이 절실하다는 판단인 셈이다.

비핵화 프로세스는 북미 대화를 통해 매듭지어질 수밖에 없는 구조다. 때문에 한미 동맹과 국제공조 틀에서 ‘촉진자’로서 북미 대화 성공을 위한 노력을 지속하는 것은 불가피하지만, 뒷바퀴나 보조역할로 머무를 게 아니라 당장 할 수 있는 남북 협력부터 하자는 것이다. 2018년 남북 관계를 북미 대화의 마중물에 국한했다면, 지금은 북미협상 재개 여부에 따라 남북 관계와 북미 대화를 분리해 ‘투트랙’으로 갈 수 있다는 의미로도 해석된다.

‘선미후남’(先美後南) 기조를 확고히 한 북한을 향한 적극적 손짓이기도 하다. 문 대통령이 “나는 거듭 만나고 끊임없이 대화할 용의가 있다”며 김 위원장의 답방 여건을 위한 노력을 언급한 것도 같은 맥락이다.

평양공동선언에서 남북은 ‘김 위원장은 가까운 시일 내로 서울을 방문하기로 했다’고 명시했다. 하지만 북한 최고지도자의 첫 방남에 따른 경호·안전 문제와 북미협상 난항으로 해를 넘겼다. 지난해 11월 부산 한·아세안 정상회의 때 문 대통령이 김 위원장의 답방을 요청했지만 역시나 이뤄지지 않았다.

고유환 동국대 교수는 “지난해 남북 관계는 북미 관계에 종속돼 된 게 없고, 우리가 너무 소극적이었다. 북미 대화 촉진은 계속되어야 하지만, 북미 관계 중심 사고에서 벗어나겠다는 의지로 읽힌다”며 “남북 관계부터 숨통 틔워줘야 한다는 것”이라고 설명했다.

관건은 북한의 반응이다. ‘하노이 노딜’ 이후 태도를 보면 그들 입장에서 ‘파격적 제안’이라고 할 만한 부분이 빠져 당장 호응을 기대하기는 어려워 보인다는 데 무게가 실린다.

박원곤 한동대 교수는 “북한이 솔깃할 내용은 없다”면서 “듣고 싶은 건 제재에 상관없이 개성공단과 금강산관광 재개를 추진하겠다 얘기일 텐데 문 대통령이 언급은 했어도 당장 추진하겠다는 것은 아니다”라고 했다. 홍민 북한연구원 북한연구실장도 “북한이 원하는 부분은 한미 연합훈련 얘기일 텐데 직접적으로 다뤄지지 않았다”며 “(문 대통령 제안을) 북한이 흔쾌히 받아들일 가능성은 낮다”고 했다.

다만 남측이 진정성 있는 조치를 이어간다면 북한이 문을 열 수도 있다는 관측도 나온다. 청와대 관계자는 “신년사 한 번으로 끝낼 일이 아니며 지속적인 시그널을 보낼 것”이라고 했다.

임일영 기자 argus@seoul.co.kr

박기석 기자 kisukpark@seoul.co.kr

서유미 기자 seoym@seoul.co.kr

2020-01-08 3면

Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지