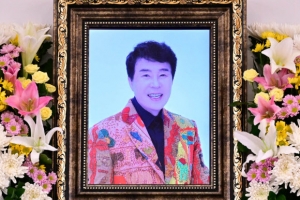

최동호 고려대 명예교수·시인

지난 3일부터 6일까지 울산에서 개최된 ‘처용문화제’에서도 마찬가지다. 처용축제를 국제적 축제로 격상시키고 싶다는 의욕으로 다양한 행사가 거행됐지만 여기서도 중요한 것은 처용의 정체성 문제다. 과연 처용은 누구인가 하는 것이 첫 번째 의문인데, 더 중요한 것은 처용가의 가사 내용을 어떻게 새롭게 이해할 것인가 하는 것이다. 처용이 동해에서 나타났다는 기록을 근거로 그가 외래인인 동시에 서역인이었을 것이라는 설이 유력하지만 아직 확정된 것은 아니다. 지난 9월 6일 이스탄불에서 개최된 ‘2013 경주 이스탄불 문화엑스포’에서 필자는 처용이 튀르크 계열의 인물이었을 것이며 터키인들의 먼 조상이 아닐까 하는 가설을 제기한 바 있다. 그런데 필자에게 중요하게 느껴진 것은 처용가 가사 내용에 대한 해석이다.

이번 심포지엄을 준비하면서 필자는 처용가를 다시 한번 세밀하기 읽어 보고 다시 해석하게 됐는데, 여기에는 그동안의 논란을 불식하는 부분을 담고 있다. 그것은 다름 아니라 처용가에서 문제가 되는 부분인 제4구 ‘다리가 넷이로구나’라는 부분에 대한 해석이다. 지금까지는 이 부분을 사건의 현장이라는 시각에서 풀이했다. 필자는 이 구절은 구체적·사실적 현장이 아니라 상징적 장면으로 보아야 한다고 해석했다. 왜냐하면 처용이 등장해 노래를 부르고 춤을 추는 장면은 정사의 자리가 아니라 역병을 퇴치하기 위한 제의적 자리다. 그러므로 아내의 다리가 아닌 두 개의 다리는 의인화된 역신의 다리로 보아야 한다는 것이다. 처용은 역병과 대결할 수 있는 강력한 예견력을 가진 인물이다. 그는 현장에서는 실재하지 않지만 역신의 두 다리를 볼 수 있는 눈을 가지고 있었을 것이다. 역신을 인격화해 아내를 침범한 자라고 보고 그로 인해 아내가 열병을 앓고 있다고 상상한 것이다. 처용이 밤늦게 다닌 것도 이렇게 본다면 만연한 역병을 치료하러 다니다가 집으로 돌아와 보니 바로 자기의 아내 또한 역병에 걸린 것을 깨닫게 됐을 것이다. 처용은 자신이 가진 가장 강력한 힘을 발휘해 이를 퇴치해야 했을 것이다. 이렇게 본다면 지금까지 간통의 현장으로 잘못 해석해 온 처용가는 새로운 생명을 가질 수 있다.

그렇다면 신라인들은 왜 이렇게 처용가의 가사 내용을 구성했을까 하는 것이 문제다. 그것은 다름 아니라 극적인 효과를 얻기 위해서다. 직접적이고 구체적인 장면 묘사를 통해 역병을 퇴치하는 강한 효과를 얻기 위해서다. 오해의 소지가 있음에도 강한 퇴치 효과를 얻기 위해 현장감을 전면에 부각시켜야 했던 것이다.

신라인들은 바이러스나 콜레라와 같은 병명을 알지 못했을 것이다. 역병이 밖에서 온 것처럼 이역에서 온 강력한 힘을 가진 자가 이를 퇴치해 줄 것을 간절히 소망했을 것이다. 역병 귀신을 퇴치하는 힘과 더불어 관용과 화해의 정신을 발휘하는 복합적 의미가 처용가에 내포돼 있다. 바로 이 점에서 처용은 오늘의 디지털 시대에도 새롭게 탄생할 수 있는 신화적 인물이다. 그는 이 시대에 소통과 화해의 산증인이 될 것이며 디지털 코드 여러 문화 콘텐츠의 주인공이 될 미래의 인물이기도 하다.

2013-10-14 31면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지