군위 인각사 출토 공양구·금속활자 서책 4권은 보물 지정 예고

‘고려청자 시원’ 1천년 전 항아리, 국보로 승격된다

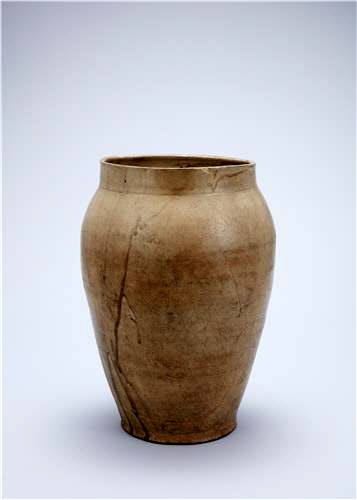

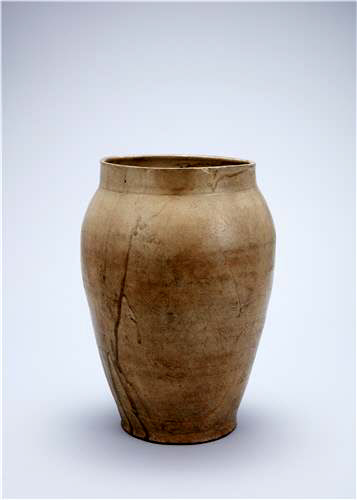

고려청자 초기 제작 상황을 확실히 알려주는 유물로 평가되는 보물 청자 항아리가 국보로 승격된다. 문화재청은 이화여대 박물관이 소장한 보물 제273호 ‘청자 순화4년(淳化四年)명 항아리’를 보물 지정 56년 만에 국보로 지정 예고한다고 26일 밝혔다. 2019.2.26 문화재청 제공=연합뉴스

문화재청은 이화여대 박물관이 소장한 보물 제273호 ‘청자 순화4년(淳化四年)명 항아리’를 보물 지정 56년 만에 국보로 지정 예고한다고 26일 밝혔다.

1910년 세상에 처음 공개됐다고 알려진 이 항아리는 바닥면 굽 안쪽에 ‘순화사년 계사 태묘제일실 향기 장최길회 조’(淳化四年 癸巳 太廟第一室 享器 匠崔吉會 造)라는 글씨를 새겼다.

순화는 송 태종이 사용한 네 번째 연호로 순화4년은 993년이다. 문구는 ‘993년에 태묘 제1실 향기(享器·제기)로서 장인 최길회가 만들었다’는 뜻이다.

고려사에 따르면 황해도 개풍군 영남면 용흥리 태묘는 송나라 제도를 참고해 992년 12월 1일에 조성했고, 제1실에는 태조 왕건과 비의 신주를 봉안했다.

항아리 발굴 경위는 정확히 파악되지 않았으며, 일제강점기에 일본인 소장가들을 거쳐 이화여대 박물관이 1957년에 구매했다. 높이는 35.2㎝이며 문양이 없다.

한때는 청자가 아닌 백자라는 주장도 제기됐으나, 지금은 청자로 봐야 한다는 시각이 우세한 편이다.

바탕흙인 태토(胎土)는 유백색으로 품질이 우수하고, 초기 청자 중 형태가 크며 유사한 예가 없다. 형태는 입구가 넓고 곧게 섰으며, 몸체는 어깨 부분이 넓다. 표면에 아주 작은 기포, 유약이 굳으면서 생긴 미세한 금인 빙렬(氷裂), 긁힌 흔적이 있다.

이러한 특징은 북한 사회과학원 고고연구소가 1989∼1990년 황해도 배천군 원산리 2호 가마터에서 출토한 ‘순화3년(淳化三年)명 고배(高杯·굽다리접시)’와 다른 파편에서도 확인된다고 문화재청은 설명했다.

고배 바닥에는 항아리와 형식이 같은 ‘순화삼년 임진 태묘제사실 향기 장왕공탁 조’(淳化三年 壬辰 太廟第四室 亨器 匠王公托 造)라는 명문이 있다.

도자사를 전공한 장남원 이화여대 박물관장은 “고려 전기 청자 중 가장 확실한 완형 유물”이라며 “고려청자는 10세기 전반에 시작됐다는 견해가 정설인데, 이 항아리는 청자 제작 시기를 판단할 때 기준점이 된다는 점에서 큰 의미가 있다”고 강조했다.

황정연 문화재청 학예연구사는 “청자 순화4년명 항아리는 한국미술사학회가 국보 지정을 신청했다”며 “모양이 단순하고 유약이 흐르다 만 듯한 느낌을 주지만, 도자사뿐 아니라 미술사 측면에서도 매우 중요한 유물로 인정된다”고 말했다.

황 연구사는 “명문을 통해 제작 시기, 용도와 사용처, 제작자를 확실히 알 수 있어서 초기 청자를 대표하는 유일한 편년 자료로 가치와 위상이 높다”며 “원산리 가마터에서 제작한 것으로 추정되는 이 항아리와 가마터를 비교 연구해 청자 기원에 대해 더욱 종합적으로 고찰할 필요가 있다”고 덧붙였다.

한편 ‘군위 인각사 출토 공양구 일괄’과 금속활자로 찍은 서적인 ‘신간유편역거삼장문선대책(新刊類編歷擧三場文選對策) 권5∼6’은 각각 보물 지정이 예고됐다.

일연이 삼국유사를 완성한 곳으로 유명한 군위 인각사 공양구는 2008년 발굴조사 중 건물터 동쪽 유구(遺構·건물의 자취)에서 발견됐다. 통일신라 시대에서 고려 시대 초기에 제작한 것으로 추정되는 금속공예품 11점과 청자 7점으로 구성됐다.

금속공예품 중에는 불교에서 천상의 새를 상징하는 가릉빈가를 표현한 청동상이 주목된다. 가릉빈가는 얼굴은 사람이고 몸은 새인 인면조(人面鳥)로, 출토 사례가 거의 없는 희귀한 유물이다.

이외에도 사찰에서 사용하는 의례 용품인 금동사자형 병향로(柄香爐), 향합(香盒·향을 담는 뚜껑이 있는 그릇), 정병(淨甁·목이 긴 물병), 청동북(金鼓), 청동발(靑銅鉢)과 뚜껑 등이 나왔다.

청자는 8세기 말∼10세기 초에 당나라 월주(越州)에서 만들었다고 추정되며, 포개진 채 한꺼번에 발견됐다.

문화재청은 “금속공예품은 조형성이 뛰어나고 섬세한 기법이 돋보이는 유물이고, 청자는 금속공예품의 제작 시기를 알려주고 국내산 청자 기법을 연구하는 데 도움이 되는 자료”라고 평가했다.

‘신간유편역거삼장문선대책’은 원나라 유인초(劉仁初)가 당시 시행된 과거시험에서 합격한 답안을 주제별로 분류해 1341년 펴낸 책이다.

이번에 보물로 지정 예고된 책은 총 72권 중 권5∼6 부분 4권 4책이다. 그중 2권 2책은 고려 시대 후기 판본이고, 나머지 2권 2책은 조선 시대 초기에 찍었다. 고려본과 조선본은 내용상 큰 차이가 없다.

다만 고려본은 판심(版心·책장의 안쪽 부분) 규격이 조선본과 다르고, 왕실 구성원을 높일 때 표기하는 방식도 조선본과 차이가 난다.

또 고려본은 ‘임’(壬)과 ‘안 성’(安 成)이라고 인출한 권차(卷次)와 편자(編者) 표기가 조선본에서는 ‘임’(任)과 ‘성안’(成案)으로 찍혔다.

고려본은 ‘신간유편역거삼장문선대책’이 고려 시대에 중국에서 유입됐다는 사실을 입증하고, 고려 금속활자로 제작한 드문 책이라는 점에서 가치가 높다. 1403년 주조한 계미자(癸未字)를 바탕으로 간행한 조선본도 고려본과 차이를 분석하는 데 중요한 자료다.

문화재청은 국보와 보물로 지정 예고한 문화재에 대해 30일간 각계 의견을 수렴한 뒤 문화재위원회 심의를 거쳐 지정 여부를 확정한다.

연합뉴스