글 김주영 그림 최석운

“시생처럼 아예 엄지머리로 지내는 것이 신수에 편한 것이겠습니다.”“딱히 그렇다고 할 수는 없지…… 지게를 지고 제사를 지내도 제멋이란 말도 있긴 하지만, 식솔을 두고 성가심을 받는 것도 겪어보면 사람 사는 낙이 아니겠나.”

“세상사란 보기에 따라서 다르게 보일 수 있네. 조그만 구멍 하나를 만들기 위해 수많은 바위를 높다랗게 쌓았다고 볼 수도 있고, 다르게 보면 높은 성벽을 단단하게 쌓기 위해서 둥그런 구멍을 터놓았다고 볼 수도 있지 않겠나.”

“무슨 말씀을 하는 것인지 시생은 대중을 못 하겠습니다.”

그때 권재만은 말없이 웃고 말았다.

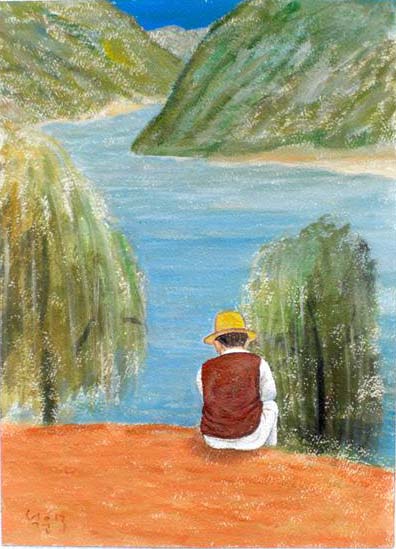

상단 식구는 오랜만에 종아리에 칭칭 감았던 통행전과 신들메를 풀어 거풍을 시키거나, 담배 잎이나 신갈나무 잎사귀로 밑창을 깐 짚신들을 벗어 햇볕에 말리기도 하였다. 뼈에까지 사무쳤던 땀을 들인 축들이 나귀 등에서 복물짐을 내리는 광경을 멀리 비켜 앉아 지켜보면서, 정한조는 그런 생각에 젖어 있었다. 문득, 콧등을 스치는 강바람이 크게 차갑지 않은 것을 깨달았다. 강가에는 부들솜을 뭉친 것 같은 버들개지가 흐드러지게 피었고, 멀리 바라보이는 몇 그루의 버드나무는 어느새 연둣빛을 띠며 봄바람을 타고 주렴처럼 흔들리고 있었다. 미처 깨닫지 못한 사이에 분천 강가 길턱에는 나른한 봄빛이 찾아든 것이었다. 시절이 4월 하순으로 들어서면, 질경이에 새순이 돋고, 노린내 나는 괴불주머니, 노란 꽃다지, 눈 속에 피는 복수초, 자주색의 제비꽃, 쇠뜨기, 진달래, 곤드레 잎들이 피면서 수리부엉이가 번식을 시작한다. 너무 바쁘게 설치며 살아온 터라 시절이 바뀌는 것조차 미처 깨닫지 못했다는 생각이 가슴속으로 가만히 스며들었다. 그는 자신도 모르는 사이 봄볕에 취해 앉은 채로 꼬박 졸고 말았다.

상단 일행이 등짐을 거룻배로 옮겨 싣느라 북새통을 벌이는 중에 정한조는 사공막 앞에 앉아 흐릿한 눈으로 강 건너를 바라보는 늙은 사공 곁으로 갔다. 그가 나이로 보아선 띠 동갑으로 십수년 손위였지만 안면을 트고 흉허물 없이 지낸 지도 십 년이 넘는 사이였다.

“요지간에 짐이나 괴나리봇짐 없이 거루를 타고 건너 다닌 패거리가 여럿이었소?”

강가에 기거하면서 늙어가는 사공이라면 지금 정한조가 건넨 언사가 언중유골임을 모를 리 없었다. 그러나 사공으로 연명하려면 알고 있는 것이 많다 할지라도 미주알고주알 주둥이를 헤프게 놀려서는 안 된다는 것도 익히 알고 있었다. 언사를 사양하지 않고 대중없이 나불거렸다간 사공막이 불살라지고 옆구리에 칼침을 맞는 변고를 겪게 될 것이었다. 그러나 울진 염전과 현동과 내성을 수시로 오가는 소금 상단 행수와는 자별한 사이로, 나중에야 조리돌림을 당하는 한이 있더라도 아닌 보살로 손사래만 칠 수 없는 처지였다. 금쪽 같은 됫박 소금도 수시로 얻어먹은 전력이 없지 않았다. 그래서 입이 간질간질하였으나 또다시 주저하지 않을 수 없었다. 자신의 처지는 그렇다 할지라도 지금 거룻배에서 노질하고 있는 두 젊은이는 모두 늙은이 슬하에 거두고 있는 소생들이었다. 낡은 거룻배 한 척에 늙은이를 비롯해서 주렁주렁 매달린 가솔의 생계가 붙잡혀 있는 게 아닌가. 생각이 거기에 미치자 간질거리던 입술이 굳어지고 말았다.

2013-06-20 21면