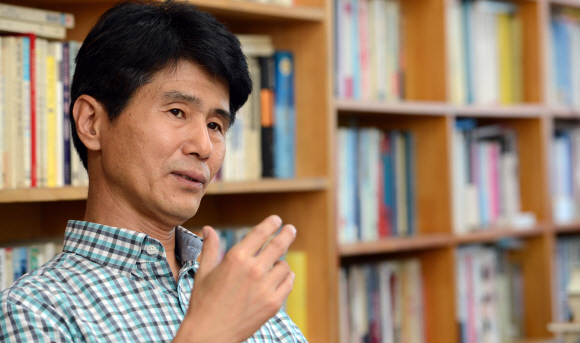

3년여 만에 ‘도자기 박물관’으로 돌아온 소설가 윤대녕

“정신이 번쩍 들었어요. 쉰살이구나.”일곱 번째 소설집 ‘도자기 박물관’(문학동네)의 원고를 손보면서, 소설가 윤대녕(51)은 “지난 몇 년간 어떤 분기점의 경계를 살아왔다는 사실”을 깨달았다고 했다. 40대가 저물어 가는 2010년 가을부터 발표한 단편들이었다. 세상에 대한 긴장감을 잃지 말아야겠다는 자각이 불현듯 찾아왔다.

도준석 기자 pado@seoul.co.kr

윤대녕은 매 순간 나이를 의식하고 있는 것 같았다. 자기 절제와 건강 관리의 중요성을 몇 차례 강조했다. “근력이 달리면 이야기를 하기 어렵다”는 그에게 소설은 세계와 긴장을 유지하며 길항하는 일이다.

도준석 기자 pado@seoul.co.kr

도준석 기자 pado@seoul.co.kr

“앞으로 19년, 아니면 20년쯤. 기껏해야 일흔살까지 쓸 수 있을까요. 타자와 세상에 대한 어떤 사유, 문학적 직관, 원숙한 호흡이나 문제의식을 길러야겠다는 생각이 들었어요. 삶의 서사를 다루는 소설가에게 나이는 굉장히 중요하거든요.”

작가는 ‘도자기 박물관’의 후기에서 “젊음과 늙음의 경계에서 (중략) 고통에 대한 사유와 삶의 이면을 들여다보는 시간이 잦았던 것 같다”고 술회한다. 단편들은 고통을 사유한다. ‘비가 오고 꽃이 피고 눈이 내립니다’의 화자는 “사람은 결국 고통을 통해서만 서로를 이해하게 되는” 것인지 의문한다. 건강검진을 받는 ‘검역’의 주인공은 고통을 “설혹 부모 자식 간이라 하더라도 자신이 겪어보지 않는 한 결코 이해할 수 없다는 것”이라고 여긴다.

“마흔다섯살 이후에 남이 느끼는 고통에 대해 굉장히 많이 느끼게 되었어요. 타자에 대한 고민도 깊어졌고요. 타자와 완전한 이해가 가능한가, 내 몸과 생각의 틀을 벗어날 수 없는 것이 인간의 한계인가…. 그렇다, 한계다, 그런데 타자의 고통을 내가 이해할 때에야 비로소 교감이 가능한 게 아닐까. 내가 아프면 남도 아프다는 것을 전제로 타인을 대할 때 소통과 삶이 발생하는 게 아닌가, 아파하고 힘들어하는 상대에게 개입해야만 관계가 발생하는 게 아닌가, 이런 생각들이 들었어요.”

고통의 이면에는 필연적으로 죽음의 인식이 뒤따른다. “살아있다는 것 자체가 누구한테나 고독이고 고통”이라며 기어코 아들에게 삶의 모진 진실을 전하는 ‘반달’의 어머니가 그렇다.

“고통을 느낀다는 건 삶을 강렬하게 의식하는 행위예요. 죽음이 이어져 있는 것이죠. 삶을 사는 건 죽음을 사는 것과 같잖아요. 그런 사실을 매 순간 의식합니다. 작품의 인물들도 마찬가지예요. 삶과 죽음의 동시성을 알고 있는 인물들을 소설 속에 끌어들이고 형상화시키고 싶어요.”

시간과 삶에 대한 사유는 그동안의 작품을 되돌아보는 계기로 이어졌다. 표제작을 두고 작가는 “저 자신의 글쓰기 과정을 은유한 소설”이라고 설명한다. 30년 넘게 만물상 트럭을 몰아 온 주인공은 아내의 무덤 앞에서 “눈을 감고 지나온 생을 낯선 꿈처럼 돌아”본다.

“문학을 했던 세월을 돌아보면 후회는 아니지만 어떤 회한 같은 게 남아요. 그동안 상처 투성이가 된 게 아닌가, 너무 일관되게만 살아온 게 아닌가, 너무 많은 것을 잃고 너무 많은 본질을 놓친 게 아닌가 하는 생각이 들어요. 그런 의미에서 ‘도자기 박물관’은 심정적으로 자전적이에요.”

그는 “90년대에는 이방인이나 ‘나’에 집중했다면 마흔살이 넘은 뒤에는 타인과 삶에 대한 실제적 감각을 더 중요하게 여기는 것 같다”고 쑥쓰러운 듯 고백한다. 1990년에 등단해 소설집 ‘은어낚시통신’과 ‘대설주의보’, 장편 ‘달의 지평선’ 등 여러 편의 작품을 발표했으나 글쓰기는 여전히 어렵다. 만물상 트럭이 길 위에 궤적을 남기듯, 고민의 흔적은 작품에 새겨진다. 여로(旅路)는 끝이 없다.

작가는 “길이 곧 집(우주)이라는 것을 다시 알게 되었고, 여로에 서 있음이 나의 운명임을 수긍하기게 이르렀다”고 작가의 말에 적는다.

“요즘은 글을 쓰는 행위와 길 위에 있는 게 하나가 되어버렸어요. 여로형 소설이 잦았던 것은 아무래도 구도(求道)의 의미가 많이 담겨 있었기 때문인 것 같아요. 소설은 삶을 은유하는 데 사는 게 과정이잖아요. 소설에 완전한 결론은 있을 수 없죠. 과정에서 사유하고 과정을 기록하는 게 소설이고 문학이라고 이해하고 있어요.”

배경헌 기자 baenim@seoul.co.kr

2013-09-06 21면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지