소중한 것 지켜온 ‘쇳대인생’ 복을 담고 행운을 열다

나만의 것을 소유하면 어떻게 지킬까. 외출 나갈 때면 문을 닫고 자물통으로 잠그겠지. 또 방 안에 귀중한 것이 있으면 그것도 꼭꼭 잠그겠지. 가진 것이 많은 사람은 그렇지 않은 사람보다 더욱더 그러하겠지. 소유욕이 많은 사람은 잠그고 열고, 그 자체만으로 아마도 희열을 느끼겠지. ‘쇳대’를 아시나요. 열쇠의 표준화된 방언으로 자물쇠와 열쇠를 아울러 일컫는다.

손형준기자 boltagoo@seoul.co.kr

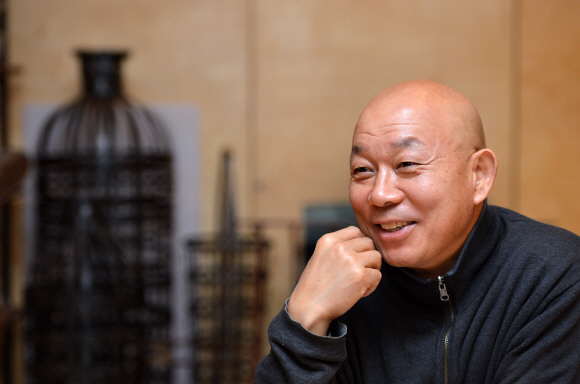

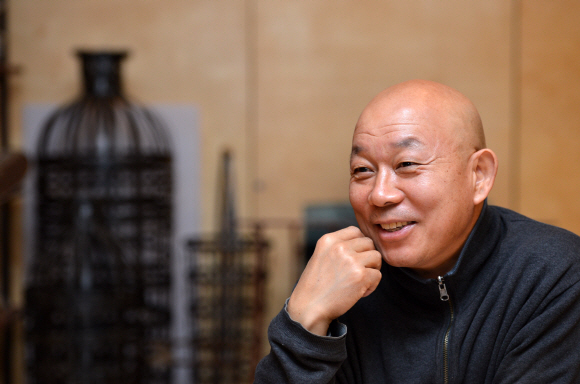

지난 2일 오후 서울 종로구 동숭동 쇳대박물관에서 만난 최홍규 관장이 전통적인 철물 디자인 역사를 얘기하면서 자물쇠와 열쇠를 들고 잠시 웃고 있다.

손형준기자 boltagoo@seoul.co.kr

손형준기자 boltagoo@seoul.co.kr

이 박물관은 국내 유일의 쇳대박물관으로 350여 점이 상설 전시되고 있다. ㄷ자형, 원통형, 물상형, 함박형, 붙박이형, 빗장, 열쇠패 등 통일신라 때부터 고려, 조선, 최근에 이르기까지 역사와 전통이 담겨진 쇳대들이다. 철제 자물쇠의 경우 가로, 세로 1㎝ 정도 크기에서 30여㎝에 이르는 대형 자물쇠까지 다양하다. 독일과 중국, 아프리카, 중동 등의 쇳대들도 구경할 수 있다. 전시되지 않은 쇳대만 해도 무려 5000여점에 이른다. 모두가 최홍규(54) 박물관장의 발과 손으로 모아진 귀중한 예술품들이다.

원통형 쇳대

그는 박물관 상설전시 외에도 국내외에서 많은 초대전을 열고 있다. 올해에는 신세계갤러리 초대로 지난 9월과 11월, 서울 본점과 인천점에서 전시를 연 데 이어 요즘에는 광주점에서 ‘복을 담고 행운을 열다’라는 제목으로 다음달 7일까지 순회전을 이어가고 있다. 2008년 도쿄 ‘일본민예관’에서 ‘쇳대박물관 소장품 특별전’을 비롯해 오사카, 뉴욕, 와이오밍 등에서 전시회를 가지면서 한국의 전통 쇳대를 해외에 알렸다. 그는 전통을 재현해내는 일에 간단치 않은 관심을 내보인다. 지난 6월 아들 결혼식 때 국립민속박물관에서 신랑은 백마를, 신부는 가마를 타고 등장했다. 신랑신부가 전통예복을 입은 것은 물론이고 견마잡이며 가마꾼에 이르기까지 혼례를 거드는 일도 모두 전통 한복차림이었다. 요즘들어 기억조차 가물가물해진 전통혼례를 깔끔하게 재현해 내 화제가 됐다.

“2년 전 ‘소통’이란 주제로 전시를 할 때에도 과거와 현재의 소통을 강조했습니다. 잊혀지는 선조들의 미학을 이제는 알아야 하고 제대로 봐야 합니다. 옛것을 현대로 재해석하는 일이 중요합니다. 남들이 쓰레기처럼 버린 것도 한 데 모으면 훌륭한 보물로 변하거든요.”

지난 35년 동안 발품 팔아가며 쇠붙이를 수집하고 만지고, 재해석하는 일을 해온 그의 철학적 배경이다. 쇳대뿐만 아니라 대장장이 집게, 들쇠, 농기구, 토기 등도 닥치는 대로 수집했다. 외국에 나갈 때마다 서양의 농기구 등도 구입했다. 이렇게 모은 것이 쇳대를 포함해 모두 2만점 가까이 된다니 놀라지 않을 수 없다.

“서양에선 대체로 권위를 상징하는 열쇠가 발달했다면 우리나라 등 동양권에서는 자물쇠 몸통이 소박하고 의미있게 다양한 형태로 발전해왔음을 알 수 있습니다. 우리나라 자물쇠 형태의 기본은 자물통 옆쪽에 열쇠를 넣게 하는 ㄷ자형입니다. 또 아랫부분을 둥글게 만든 원통형, 열쇠 구멍이 정면에 있으면서 볼록하게 만든 함박형 등이 주류를 이룬다고 할 수 있지요.”

고려시대에 만들어진 것은 조선시대에 비해 형태와 새겨진 문양들이 정교한 금동제 조각 기술 형식을 구현하고 있다는 설명이다. 예를 들어 고려 때에는 용 형상을 주로 왕실에서 사용했으나 조선시대에는 일반 사대부까지 쓸 수 있게 되면서 투박한 형식으로 변모했다는 것이다. 또 조선시대의 자물쇠는 은입사( 銀入絲) 방식을 통해 동식물 무늬나 문자를 새겨넣은 것들도 많은데 모란이나 연꽃 무늬로 건강과 장수를 기원하고 있다.

“국내외를 막론하고 자물쇠나 빗장에 십장생 등 동식물 형상이 많이 등장하는 것을 볼 수 있는데 복과 행운을 불러들이고 들어온 재물을 잘 지켜달라는 기원을 담고 있습니다. 물고기 형상은 눈을 뜨고 자는 물고기처럼 밤새 잘 지키라는 뜻과 다산을 기원하고 있지요. 또 자물쇠를 통해 다산을 기원하는 것은 구멍이 있는 자물쇠가 여성을, 열쇠는 남성을 상징하고 있기 때문입니다.”

최홍규 쇳대박물관장

“독립을 하면서 본격적으로 철물 컬렉션을 하게 됐습니다. 수소문끝에 수장가들한테 찾아가 물건을 사기도 했지요. 때마침 우리나라가 86아시안게임과 88올림픽을 치르면서 강남에 오렌지족 등 현대적인 문화가 생겨나면서 제가 만든 제품들이 인기를 끌었던 것 같아요.”

인 생은 잘 하는 것 하나만 있으면 된다는 생각으로 전국 방방곡곡을 다니면서 부지런히 철물들을 모았고 보관물량이 많아지자 평소 꿈이었던 박물관을 짓기로 했다. 결국 2003년 지금 동숭동 자리에 부지를 마련하고 ‘쇳대박물관’을 건립하게 됐던 것. 아이템을 왜 쇳대로 정했을까. 다른 것들은 관심을 갖는 사람들이 많고 자신의 경쟁력은 역시 남들이 관심을 두지 않는 쇳대였기 때문에 택했다고 말한다. 또 모은 유물이 창고에 있으면 고물이지만 전시를 하면 보물이 된다는 생각도 작용했다. 국내 사립박물관 가운데 최초로 유물에 맞춰 박물관을 지은 것도 이 때문이다. 이렇게 해서 10년이 됐다. 이인호 전 러시아 대사, 영화인 김동호 등 사회 저명인사들이 기증한 쇳대들도 많다. 이제 그에게는 또다른 꿈이 있다. 경기도 양평에 쇳대박물관, 미술관, 공방, 체험공간 등 복합문화 공간을 만드는 일이다. 내년 2월이면 착공할 예정이라며 자신있는 표정을 짓는다.

선임기자 km@seoul.co.kr

>>> 최홍규 관장은

1957년 경기도 고양시 신도읍에서 태어났다. 학창시절부터 철물 수집에 관심이 많았다. 집안 사정으로 대학진학을 포기하고 1975년 첫 직장으로 을지로에 있는 철물점에 취직했다. 1989년 서울 논현동에 철물점을 내면서 본격적으로 철물을 수집하고 디자인하는 일에 뛰어들었다. 2003년 서울 대학로에 국내 최초로 쇳대박물관을 건립했다. 이후 국내외 많은 전시를 가졌다. 2000년 예맥화랑 초대전, 2008년 일본 도쿄 민예관 초대전, 2009년 뉴욕 코리아소사이어티 초대전, 2010년 오사카 한국문화원 초대전, 2011년 광주디자인비엔날레 참가, 2011년 9월 미국 와이오밍주립대학 미술관 초대전 등이다. 2012년 10월 대한민국 문화예술상(대통령상)을 수상했다. 2013년 양평 복합문화공간을 오픈할 예정이다.

2012-12-06 25면