남북 심리전 마침표 찍을까

北과 합의 없이 이례적 선제 조치군사분계선서 완전 철거 가능성도

연합뉴스

남북 정상회담을 4일 앞둔 23일 경기 파주 철책 부근에 기동형 확성기 차량이 운용을 중단하고 멈춰서 있다. 국방부는 이날 “오늘 0시를 기해 대북 확성기 방송을 중단했다”고 밝혔다.

연합뉴스

연합뉴스

국방부도 남북 정상회담과의 관련성을 분명하게 밝혔다. 최현수 대변인은 “남북 정상회담을 계기로 남북 간 군사적 긴장완화 및 평화로운 회담 분위기 조성을 위해 중단했다”고 말했다.

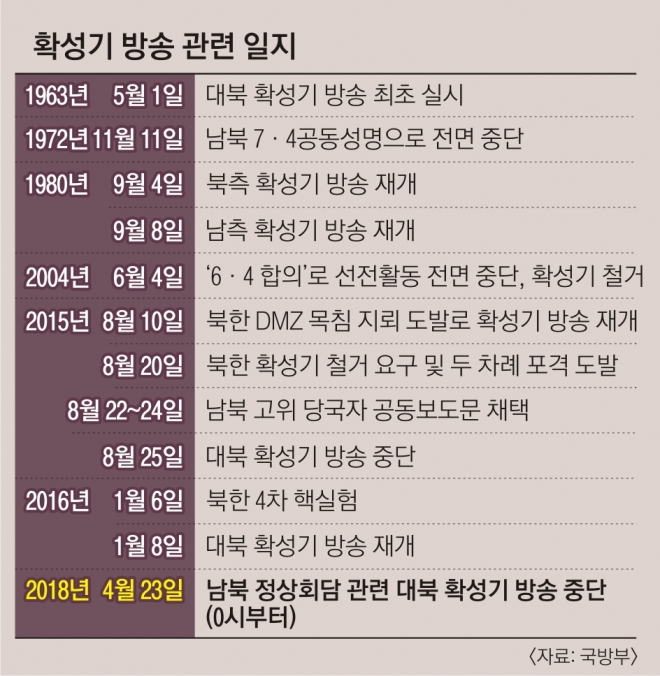

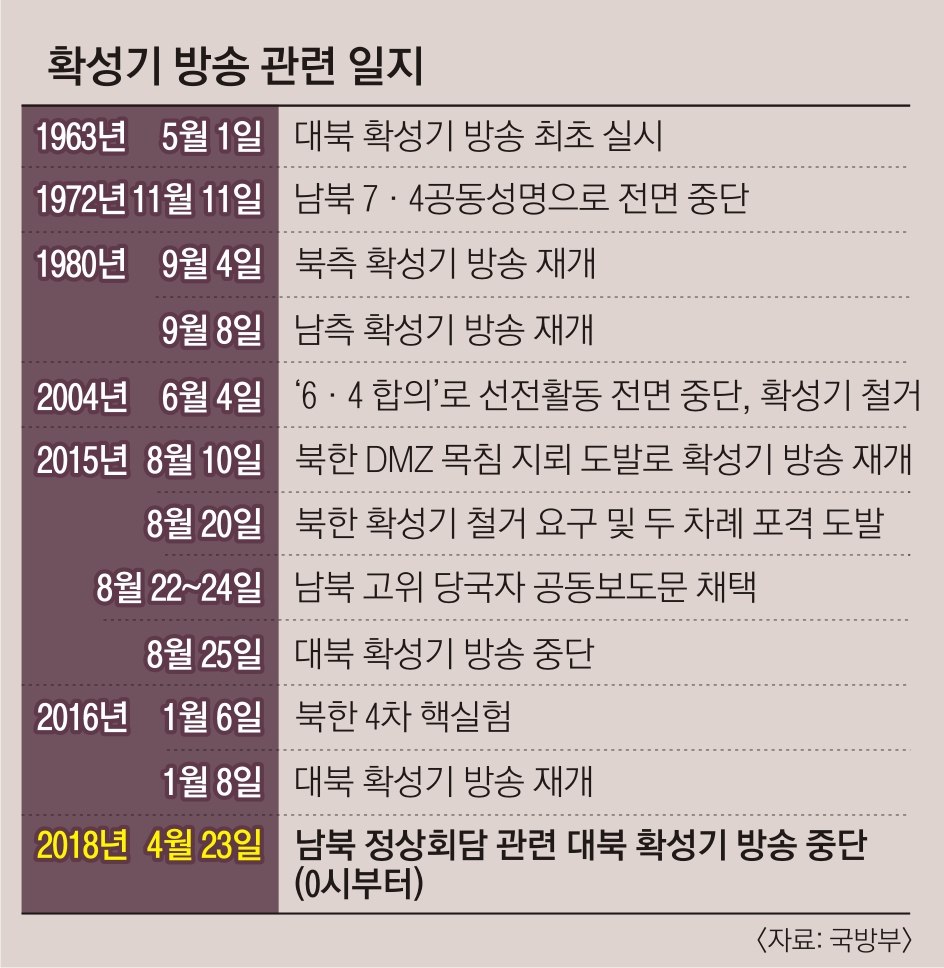

물론 노무현 정부 때인 2004년 ‘선전활동 중지 및 선전수단 제거’ 합의에 따라 완전히 철거되기도 했다. 하지만 2010년 3월 천안함 폭침 사건 이후 우리 군은 군사분계선(MDL) 일대에서 확성기 방송 시설을 다시 구축한 뒤 2015년 북한의 비무장지대(DMZ) 지뢰 도발로 재개했다가 ‘남북고위당국자 접촉’에서 북측이 유감을 표명하자 보름 만에 중단했다. 이후 2016년 1월 북한의 제4차 핵실험에 대한 대응으로 대북 확성기 방송을 전면 재개했었다.

대북 확성기 방송은 북한군과 주민의 심리를 흔드는 효과가 크다. 그 때문에 북한이 가장 민감하게 여기는 사안이기도 하다. 지난해 판문점 공동경비구역(JSA)을 통해 귀순한 북한 병사 오청성도 평소 대북 확성기 방송에서 흘러나오는 케이팝 등을 즐겨 들으며 남쪽을 동경해 왔던 것으로 알려지기도 했다. 우리 측의 선제적 중단을 북한이 높게 평가할 여지가 큰 것도 이런 이유에서다.

어차피 남북 정상회담 당일에는 양측이 확성기 방송을 끌 수밖에 없다는 점도 반영됐을 것이라는 해석도 나온다. 회담이 열리는 JSA 일대는 사방이 트여 있어 평소에도 확성기 방송이 매우 크게 들리는 지역이다. 정상적으로 대북·대남 확성기 방송이 흘러나온다면 아무래도 회담에 영향을 줄 수밖에 없다.

북한이 올 초부터 대남 확성기 방송의 내용을 크게 순화한 것도 영향을 미쳤을 것으로 보인다. 우리 측보다 앞서 북한이 기존의 극단적인 비난 언사 대신 음악방송으로 대체했던 것으로 알려졌다. 직접적인 논의는 없었지만 서로 확성기 방송을 지속하는 데 부담을 가졌을 것이라는 관측이 나온다.

우리 측은 최전방에서 40여대의 대형 확성기로 대북 방송을 내보내 왔다. 북측도 마찬가지다. 우리 측 조치에 화답해 북측도 곧 대남 확성기 방송을 중단할 것으로 예상한다. 남북이 추가적인 협의를 통해 또다시 확성기 방송 시설을 아예 MDL 일대에서 철거할 가능성도 있다.

박홍환 선임기자 stinger@seoul.co.kr

2018-04-24 5면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지