청년 고독사 늘고 저연령화 심화

“고령화에 각종 사회문제도 얽혀정부, 생애주기별 대책 마련해야”

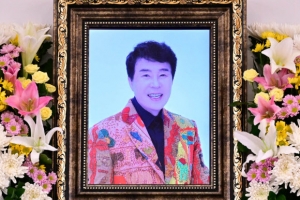

배우 이미지(58·본명 김정미)씨가 혼자 살다 숨진 사실이 2주 만에 알려지면서 ‘고독사’에 사회적 시선이 쏠리고 있다. 주변 사람들과 단절된 채 홀로 쓸쓸하게 사망하는 것을 뜻하는 고독사에는 우리 사회에서 일어나는 각종 문제가 얽히고설켜 있어 정부 차원의 대책 마련이 시급하다는 지적이 나온다.

하지만 고독사를 조금 더 깊이 들여다보면 단순히 ‘무연고 사망’으로만 설명하기 어려운 부분이 발견된다. 고독사하더라도 가족이 있으면 ‘무연고 사망자’로 처리되지 않기 때문이다. 고독사한 이씨도 유가족으로 남동생이 있었던 것으로 알려지면서 무연고 사망자로 분류되진 않을 전망이다.

이런 배경에서 고독사는 ‘현대판 고려장’에 비유된다. 고려장은 늙은 부모를 산속 구덩이에 버렸다는 설화에서 유래한 것으로 ‘빈곤’이 원인이었다. 오늘날 고독사가 ‘쪽방촌’ 등 홀로 사는 노인 가구에서 자주 일어나고 있다는 점에서 맥락은 비슷하다. 특히 노숙인들의 사망은 고독사인 동시에 무연고 사망일 가능성이 크다.

우리 사회의 핵가족화로 인한 부모 부양 문제도 고독사와 관련성이 적지 않다. 자녀에게 피해를 주지 않겠다며 홀로 사는 부모 가구가 많아지고 있기 때문이다. 또 가정 내 갈등으로 인한 가족 해체도 고독사의 원인으로 지적된다. 통계청에 따르면 고령자 1인 가구 수는 2010년 106만 6000가구에서 2016년 129만 4000가구로 6년 만에 21.4% 증가했다. 박민성 사회복지연대 사무처장은 “우리 사회가 경제적으로 양극화되고 저소득층들이 개인화되면서 경제력까지 약화돼 고독사가 발생하는 것”이라고 진단했다.

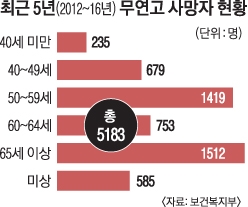

더욱이 이런 고독사는 갈수록 저연령화되고 있다. 정부는 지금까지 ‘독거노인’을 고독사 고위험군으로 분류해 왔다. 하지만 앞으로는 ‘독거중년’까지 고위험군에 포함시켜야 할 것으로 보인다. 복지부에 따르면 지난 5년간 무연고 사망자는 50대 이하가 2333명으로, 60대 이상 2265명보다 더 많은 것으로 집계됐다. 30대 이하 ‘청년 고독사’도 지난해 66건으로 매주 1명꼴로 목숨을 잃고 있다.

김수영 경성대 사회복지학과 교수는 “1인 가구 전체에 대해 생애주기별·계층별 맞춤형 대책이 필요하다”면서 “혈연관계가 아닌 사람들이 연대해 고독감을 이겨 내는 ‘컬렉티브하우스’(공동체주택) 등이 대안이 될 수 있다”고 제안했다. 임운택 계명대 사회학과 교수는 “전통적인 가족 공동체를 복원하는 것은 해결방법이 되지 못한다”면서 “온라인화돼 있는 사회 커뮤니티를 오프라인화 해야 한다”고 말했다.

국내보다 먼저 고독사를 사회문제로 겪었던 일본은 민관 협력하에 대책을 마련하고 있어 주목된다. 일본의 사가미하라시는 우유유통개선협회와 업무협약(MOU)을 맺고 우유배달부가 우편함에 신문이 그대로 있거나 비가 내리는데도 세탁물이 걸려 있는 가구를 발견해 시청에 연락하면 해당 가구를 살피는 등 조치를 취하고 있다. 지자체가 쓰레기 배출량과 가스·수도 사용량을 확인해 안부를 확인하는 것도 보편화돼 있다. 우리 정부는 지난달 고독사 예방 태스크포스(TF)를 만들고 고독사 대책 마련에 나섰다.

이혜리 기자 hyerily@seoul.co.kr

2017-11-30 11면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지