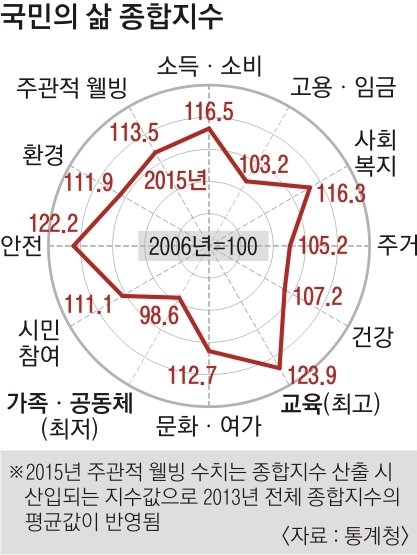

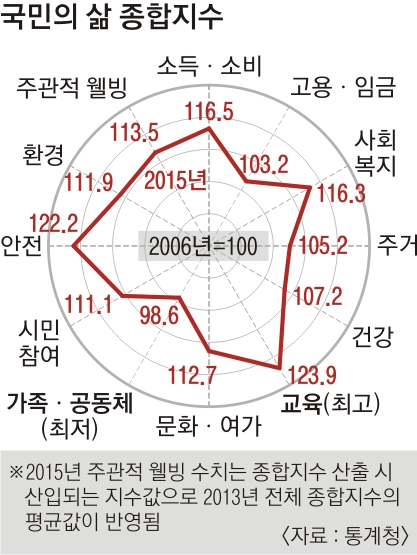

2006~2015년 ‘삶의 질’ 지수

GDP 29% 늘었지만 12% 개선교육·안전 호전… 일부 체감 괴리

임금·고용·주거 등 평균 밑돌아

가족·공동체는 1.4% 되레 퇴보

경제성장이 ‘삶의 질’까지 높이지는 못한다는 사실이 국내 통계로 처음 확인됐다. 최근 10년간 우리나라의 삶의 질 개선 속도는 경제성장률의 절반에도 못 미친 것으로 나타났다. ‘교육’과 ‘안전’ 분야에서는 삶의 질이 눈에 띄게 좋아졌지만 ‘건강’, ‘고용·임금’, ‘주거’ 등 분야에서는 개선 속도가 더뎠다. ‘가족·공동체’ 영역은 오히려 10년 전보다 퇴보했다.

통계청 관계자는 “지속적인 경제성장에도 저출산, 사회 갈등 심화, 자살 증가 등으로 삶의 질이 나아지지 않는다는 지적에 따라 질적인 성장을 나타낼 수 있는 지표 체계를 새롭게 개발했다”고 말했다.

삶의 질 종합지수는 소득·소비, 고용·임금, 사회복지, 주거, 건강 등 12개 영역 80개 지표를 평균해 산출한다. 영역별로 삶의 질 상승 폭(2006~2015년)은 교육 23.9%를 비롯해 안전(22.2%), 소득·소비(16.5%), 사회복지(16.3%) 분야에서 평균치를 웃돌았다. 반면 건강(7.2%), 주거(5.2%), 고용·임금(3.2%) 영역은 10년 전보다 나아지긴 했지만 평균보다 낮았다. 특히 가족·공동체 영역 지수는 2015년 98.6으로 2006년보다 1.4% 감소했다.

통계청은 “삶의 질 지수가 일부 국민의 체감과 다를 수 있다”고 설명했다. 개인의 만족도뿐만 아니라 사회의 질을 포괄 측정했기 때문이다. 예를 들면 교육 영역 지수는 최근 10년간 23.9% 개선됐지만, 공교육에 대한 신뢰가 떨어지고 교육비 부담이 커서 교육 효과에 대해 부정적으로 생각하는 사람들도 있다. 이에 대해 통계청은 “고등교육 이수율, 학교생활 만족도 등 지표가 좋아졌지만 청년실업 등 고용 문제가 개선되지 않아 체감과 지표의 괴리가 나타났다”고 분석했다.

경제적 발전 수준에 맞춰 국민의 삶이 개선되지 않는 현상은 우리나라만의 문제는 아니다. 미국에서도 1970년 소득은 늘었지만 스스로 행복하다고 여기는 주관적 웰빙은 오히려 감소하는 ‘이스털린 패러독스’가 주목받은 바 있다. 유럽과 일본 등 선진국 역시 버는 돈이 많아져도 그에 따른 행복감은 비례하지 않는다는 연구 결과가 발표되기도 했다.

세종 오달란 기자 dallan@seoul.co.krkr

2017-03-16 2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지