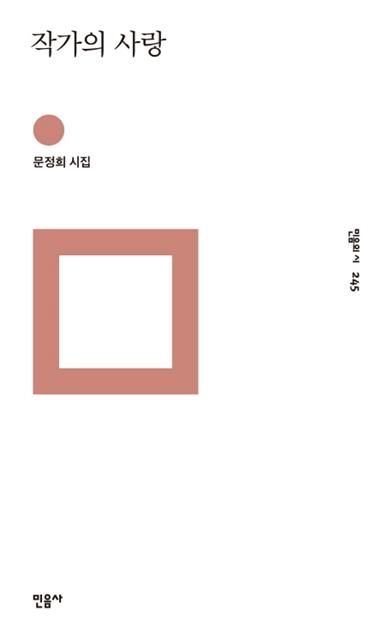

4년 만에 14번째 시집 ‘작가의 사랑’ 펴낸 문정희 시인

“한국 문학은 침묵을 지나치게 사랑하는 것 같아요. ‘벙어리 3년, 귀머거리 3년, 장님 3년’이라는 말도 있듯이 여자라면 모름지기 입 다물고 묵묵히 일하는 맏며느리감이어야만 하죠. 이것이야말로 부정과 불의를 키우는 요인입니다. 러시아 소설가 알렉산드르 솔제니친이 ‘침묵으로 일관한 진실은 거짓’이라고 했습니다. 비로소 한국 여성들이 말하기 시작한 것은 중요합니다. 변화의 시대가 도래했다는 뜻이니까요.”

도준석 기자 pado@seoul.co.kr

내년에 등단 50주년을 맞는 문정희 시인은 여전히 시를 쓰는 것이 어렵다고 토로했다. “뜻밖에도 제 몸에 자본주의가 많이 붙어 있는 것 같아요. 문학을 실용과 바꾸고자 하는 심리 같은 것이요. ‘나는 쓴다, 고로 존재한다’가 나의 전부이면 되는데 말이죠. 좋은 시인이 되긴 참 어려운 것 같아요.”

도준석 기자 pado@seoul.co.kr

도준석 기자 pado@seoul.co.kr

‘이성의 눈을 감은 채, 사내라는 우월감으로/근대 식민지 문단의 남류들은 죄의식 없이/한 여성을 능멸하고 따돌렸다./(중략)/꿈 많고 재능 많은 그녀의 육체는 성폭행으로/그녀의 작품은 편견과 모욕의 스캔들로 유폐되었다./이제, 이 땅이 모진 식민지를 벗어난 지도 70여년/아직도 여자라는 식민지에는/비명과 피눈물 멈추지 않는다.’(‘곡시’ 중)

“김명순은 한국 최초의 여성 소설가이자 여성 최초로 시집을 낸 시인이에요. 일본에서 데이트 강간을 당했고 이것이 빌미가 되어 많은 한국 남성 문인들에게 사회적인 폭력을 당했죠. 이후 행려병자가 되어 문단에서 사라졌어요. 한국 현대문학사는 남성 중심의 기술이 만들어낸 반쪽의 문학사이기 때문이죠. 이 시는 제가 갑자기 쓴 게 아니에요. 4년 전부터 여러 논문을 읽으며 자료 조사를 하다가 2년 전에 한 계간지에 발표했어요. 최근의 흐름과 맞물려 주목받고 있는 걸 보면 이 시가 중요한 분수령을 이루는 역사적 시점에 서 있는 듯합니다.”

“눈물에서 태어난 보석” 같은 이 땅의 딸들을 위한 문 시인만의 생명력 넘치는 시는 많은 이들에게 위로를 건넨다. 내년이면 등단 50주년을 맞는 시인은 자신이 남성 중심 문단에서 견뎌 온 무수한 시간을 되돌아보며 현재 아픔을 겪고 있는 여성들을 격려했다.

“창작 자체에서 좌절감을 느낀 적은 없었습니다. 그럼에도 불구하고 일부 패거리의 견제에 의해 기회를 박탈당하고 뒤로 물리는 일은 무수히 겪었죠. 그럴 때마다 난 슬프지 않았어요. 오히려 ‘좀더 앞으로 가자’고 생각했죠. 제가 외국에서 강연할 때도 한 이야기지만 여성의 몸속에 있는 자궁은 단지 여성의 자궁이 아니라 인류의 자궁입니다. 창조의 모태이자 대지모(大地母)죠. 여성들 스스로 사회적 타자, 압박받는 존재가 아니라 아름다운 모태임을 자각해야 합니다. 더이상 머뭇거리거나 슬퍼하거나 그늘에 서 있지 말고 찬란한 꽃을 피웠으면 좋겠습니다.”

조희선 기자 hsncho@seoul.co.kr

2018-04-09 18면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지